Léo BRENET

L’urbanisation rapide du continent africain, la plus soutenue à l’échelle mondiale, a favorisé l’émergence de nombreux pôles urbains secondaires. En Afrique de l’Ouest, la macrocéphalie des systèmes urbains d’une grande majorité de pays renforce la position dominante des capitales, qui concentrent la plupart des investissements à l’échelle nationale (et donc des infrastructures). Dans la recherche d’un meilleur équilibre territorial, social et économique, les pôles urbains intermédiaires ont un rôle crucial à jouer aussi bien en termes d’accès aux services de base que de développement économique, Ils peuvent en effet aspirer à devenir de véritables locomotives valorisant la complémentarité rural-urbain, l’émancipation de la jeunesse et les innovations nécessaires pour la transition écologique. Bakel et Kaédi – communes riveraines du fleuve Sénégal - font partie des villes intermédiaires situées à l’interface entre les lointaines capitales et les espaces ruraux. Leurs fonctions urbaines, déjà sous pression, doivent absorber une croissance démographique importante (environ 4% par an) et s’adapter rapidement aux effets des aléas climatiques, alors même que les ressources humaines et financières locales ne suffisent pas à satisfaire, tant s’en faut, les besoins actuels. Les portraits de territoire de Kaédi et Bakel reviennent sur l'émergence de ces deux agglomérations et analysent les défis à relever dans ces territoires. Ils nécessiteront la définition d’un nouveau système de planification des investissements (construire la ville sur la ville), d'une meilleure prise en compte des parties prenantes et l'utilisation de nouveaux outils de compréhension de la ville.

La croissance de Bakel et Kaedi reflète les schémas migratoires induits par les changements économiques et l’urbanisation induite par la sécheresse

Les développements des villes de Bakel et de Kaédi sont le reflet d’une histoire migratoire intense dans la vallée du fleuve Sénégal. Portée par une production arachidière et de gomme arabique importante jusqu’au XIXème siècle, le dynamisme économique de la vallée a favorisé le développement de quartiers commerçants dans les principales villes riveraines. Le déclin économique de la région à partir du XXème siècle, de l’instauration d’un impôt colonial ainsi que les deux guerres mondiales ont successivement provoqué des vagues d’émigration de la région vers les autres pôles de production nationaux puis internationaux. Les sécheresses des années 70 ont accéléré l’urbanisation des pôles urbains riverains existants et la création de nouvelles localités, conséquence de la sédentarisation des nomades, l’accentuation des mobilités urbains/rural et, dans une moindre mesure, un exode des populations rurales limitrophes. Ces nouveaux citadins, temporaires et permanents, s’installèrent pour la plupart dans les plaines inondables asséchées, en lisière de ville. Ces zones urbanisées sont, depuis le retour d’une pluviométrie « normale », régulièrement inondées. Aussi, les répercussions politiques et sociales des évènements de 89 entre la Mauritanie et le Sénégal sur les régimes fonciers des terres de la vallée du fleuve ont, depuis l’apaisement des tensions diplomatiques entre les deux Etats et le retour des populations déplacées, rendu délicate la gestion foncière dans ces territoires. Enfin, depuis une dizaine d’années, la croissance démographique exerce une pression sur l’urbanisation des villes, densifiant les centres urbains et étirant les limites des agglomérations. C’est dans ce contexte que les acteurs des villes de la moyenne vallée du fleuve Sénégal tentent d’apporter des réponses aux défis de la planification urbaine.

Les budgets municipaux (environ 1 million d’euros pour Kaédi et 300 000 euros pour Bakel) se limitant essentiellement au financement des dépenses de fonctionnement, les capacités d’investissement des villes sont extrêmement faibles et ne permettent pas de supporter et d’absorber une croissance continue et relativement importante de la population. Aussi et surtout, les communes ne disposent pas de moyens suffisants pour pérenniser les investissements extérieurs. Ce cadre n’est donc pas favorable au développement économique des villes de Bakel et Kaédi, dont le marché, très concurrentiel, peine à se diversifier.

Dans un tel contexte, la mise en place de nouveaux outils de planification, adaptés à des territoires en constante évolution, semble être une priorité. La pénétration du numérique, dont l’utilisation permet des économies d’échelle - qui se cumulent aux opportunités d’économies d’agglomération que génère la croissance urbaine -, ainsi qu’une grande autonomie et d’importantes capacités de suivi et d’analyse est une opportunité à saisir pour compenser les faibles ressources humaines et financières dont disposent les élus locaux.

La croissance démographique entraîne une densification urbaine et une expansion périphérique, avec une dynamique foncière spéculative

La croissance démographique des villes de Bakel et de Kaédi, d’environ 4% par an, se traduit par deux phénomènes spatiaux :

Une densification des centres urbains, par la démultiplication des constructions à l’intérieur des concessions familiales, conséquence de la croissance naturelle de la population de la ville

Un étalement urbain en périphérie, spontané ou planifié, conséquence du départ progressif des nouvelles générations quittant les concessions familiales saturées du centre-ville et de l’arrivée de nouveaux habitants, originaires principalement des zones rurales limitrophes ou des villes alentours. Ces espaces périphériques, peu considérés par les politiques locales d’aménagement, sont également investis par des particuliers profitant d’une coexistence de droits fonciers « coutumiers » et « modernes » pour mettre en place des dynamiques opportunistes et spéculatives sur le foncier.

La construction en béton remplace l'architecture traditionnelle en adobe, mais pose des défis

Traditionnellement construites en « banco » (adobe), l’architecture bâtie de ces villes évolue également. Les constructions en béton remplacent progressivement l’habitat en matériaux locaux pour lequel les méthodes de construction n’ont pas toujours été adaptées aux contraintes qu’imposent une urbanisation non planifiée (exposition accrue aux risques d’inondation notamment, avec l’urbanisation des sites de prélèvement des argiles).

En investissant massivement dans la construction en béton, l’influente diaspora constitue également un acteur éminent de la filière dans ces territoires. Elle dicte les modes architecturales, reprises ensuite par les familles résidentes.

L’usage de nouveaux matériaux et l’importation de nouvelles pratiques constructives ont permis d’élever la hauteur des bâtiments, et donc de densifier les centres-villes. Plus résistant à l’eau, le béton s’est également rapidement imposé comme principal facteur de résistance face aux inondations, notamment dans les quartiers historiquement construits dans des zones inondables, dont les augmentations en fréquence et en intensité semblent être des conséquences probables du réchauffement climatique au Sahel. Toutefois, si le béton est presque unanimement reconnu localement comme un matériau d’avenir, son utilisation ne se fait pas sans concession sur la qualité de vie dans ces villes sahéliennes.

Très mauvais régulateur thermique, les murs en béton régulièrement soumis à de fortes températures restituent la nuit la chaleur accumulée en journée à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, contribuant au développement d’ilots de chaleur urbain (favorisé par la densification du tissu urbain), et à l’intérieur de l’habitat. La végétation urbaine qui pourrait atténuer les effets d’ilot de chaleur se raréfie également à mesure que les interstices urbains se bâtissent. Le confort thermique de l’habitat y devient progressivement dépendant de l’usage de systèmes de climatisation, très coûteux et énergivores, quand bien même l’accès à l’électricité peine à suivre le seul rythme de la croissance urbaine et des besoins naturels qui en résultent. En somme, alors que la population de ces villes va doubler d’ici vingt ans, comment assurer un accès décent à un habitat digne et de qualité ainsi qu’aux services essentiels pour les résidents d’aujourd’hui et de demain ?

Les réseaux d'électricité et d'eau existants peinent à répondre à la demande croissante à Bakel et Kaedi

Les réseaux électriques et d’adduction en eau existants ne suffisent plus à répondre à la demande croissante. A Bakel et à Kaédi, la densification de certains quartiers centraux n’a pas été conjointement soutenue par le redimensionnement des réseaux existants. En périphérie, l’expansion urbaine spontanée n’est que rarement suivie d’une extension des réseaux vers ces nouveaux quartiers, limitant ainsi l’accès à ces services essentiels pour les ménages y résidant. C’est ainsi que dans certaines zones périphériques de Bakel et Kaédi, environ 30% des ménages ne sont pas raccordés au réseau électrique urbain et presque 50% sont exclus des réseaux d’adduction en eau.

Dans les quartiers centraux, la sollicitation accrue des réseaux engendre des problèmes de pression et de coupures de plus en plus fréquents. L’utilisation de sources d’énergie alternatives, comme le solaire, sont embryonnaires et sont essentiellement utilisées comme source d’appoint. Enfin, si les infrastructures scolaires et sanitaires des deux villes ont une aire d’attraction dépassant les limites communales, témoignant du rôle crucial que joue ces villes sur l’équilibre territorial en matière d’accès aux services de base, la demande croissante d’accès à ces services se traduit localement par une saturation des établissements scolaires et des hôpitaux.

L’implication des habitants et l’économie informelle façonnent le tissu urbain de Bakel et Kaedi

Le déploiement de ces villes repose sur implication forte des résidents et des usagers (allochtones, migrants, usagers des services urbains …) dans la fabrique urbaine. Ainsi, l’espace urbain est utilisé pour répondre à des besoins opportunistes et pragmatiques, et ses usages sont en perpétuelle négociation.

Aussi, le système économique et les usages de ces villes est essentiellement informel et échappe ainsi à la planification urbaine. Pourtant, intégrer cette spécificité aux réflexions sur la fabrique urbaine est crucial pour comprendre ces mécanismes dans toute leur complexité. L’informalité des activités et donc des usages de l’espace rend ces territoires imprévisibles, en perpétuelle évolution, et difficilement planifiables en mobilisant les outils classiques, de surcroit lorsque les ressources humaines et financières locales ne permettent pas de les actualiser de manière continue.

La révolution numérique du continent, et notamment de l’Internet mobile, représente une opportunité pour développer de nouveaux outils de planification qui pourraient répondre efficacement aux besoins, nombreux, et aux ressources, limitées, de ces pôles urbains intermédiaires. Le numérique offre de nouvelles perspectives de développement en matière de compréhension des dynamiques urbaines, de gestion communale, de développement économique et de réduction des inégalités d’accès aux services administratifs et parfois même aux infrastructures éducatives. Dans des territoires portés par une jeunesse nombreuse – les moins de 25 ans représentent plus de 60% de la population à Bakel et à Kaédi -, les réseaux sociaux, en première ligne, ont permis l’émergence de filières de e-commerce, et représentent des canaux de discussion, de débats et de sources d’information de plus en plus mobilisés. Le numérique offre ainsi de nouvelles perspectives économiques pour des villes où les forces vives, peu qualifiées, sont contraintes de se partager un marché économique peu diversifié, très concurrentiel et peu attractif, reposant principalement sur le commerce, l’artisanat, l’agriculture et les petits métiers de mains d’œuvre.

Enfin, les outils numériques s’immiscent progressivement dans la planification territoriale et se positionnent comme des outils efficaces pour venir combler les carences en ressources humaines et financières des collectivités locales La commune de Kaédi a été à ce titre équipée d’un outil numérique d’adressage et de recensement des locaux commerciaux de la ville afin de prélever un impôt local sur les activités économiques qui permettra, à termes, d’améliorer ses recettes fiscales.

Les profils territoriaux de Kaedi et Bakel offrent une analyse complète des défis et des opportunités urbaines

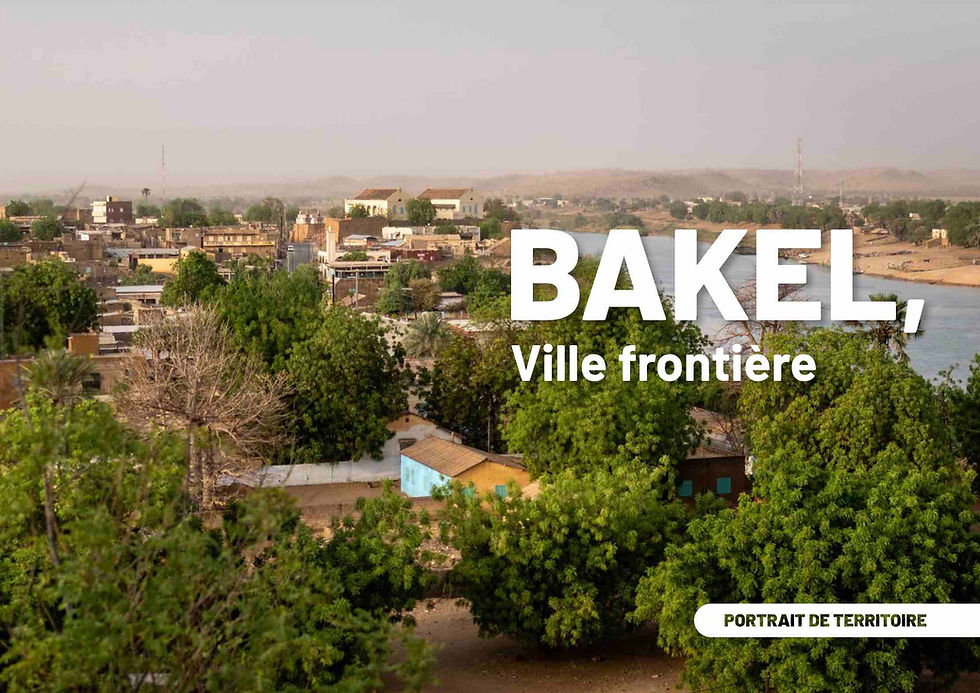

Les portraits de territoire de Kaédi et de Bakel sont l’aboutissement d’une production de connaissances s’appuyant sur l’analyse des ressources bibliographiques existantes, d’enquêtes quantitatives et qualitatives et de diagnostics participatifs avec les usagers des territoires. Les différents outils mobilisés (cartographie, photographie) assurent au lecteur une vision complète et complémentaire des différents enjeux de ces deux villes intermédiaires.

Ces ouvrages définissent les défis que soulèvent la croissance démographique et le changement climatique sur l’urbanisation et la planification des villes, tant en termes d’accès aux services essentiels que sur le degré d’urbanité et d’épanouissement des populations, rendent compte des difficultés à surmonter par les acteurs locaux dans la gestion de leur territoire et examinent les opportunités à saisir qui garantiront un développement urbain durable de ces territoires et qui nécessiteront le déploiement de nouveaux modèles de planification ainsi qu’un changement de paradigme sur la fabrique urbaine.

En filigrane, ces études questionnent également les enjeux de gestion d’une ressource partagée, le fleuve Sénégal, trait d’union de ces territoires, face à une multiplication de ses usages et une augmentation des besoins (consommation, production électrique, agriculture) et dont la disponibilité sera arbitrée par les effets du réchauffement climatique. Le développement durable et apaisé des pôles urbains de la vallée ainsi que leur sécurité alimentaire dépendent des capacités des acteurs locaux et des Etats riverains à maintenir une politique de gestion concertée et partagée de cette ressource en eau.